日本の住宅の寿命は欧米に比べなぜ短いのか?

生物的劣化と品質を軽視した大量生産

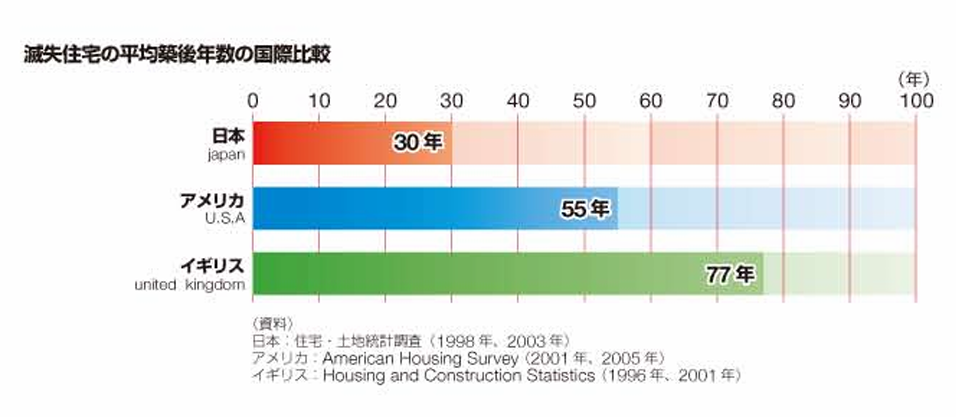

日本の住宅は、欧米諸国と比べて寿命が短いという話しを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。国交省がまとめている「長持ち住宅の手引き」によると、アメリカの住宅の平均寿命が約55年、イギリスでは70年以上に対し、日本の住宅は約30年程度となっており、実際に30年前後で建て替えられるケースが多いようです。では、なぜ日本では住宅の寿命がこれほど短いのでしょうか。その背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。

まず、一つ目に日本特有の気候条件が挙げられます。高温多湿の環境下では、木造住宅が湿気によって劣化しやすく、シロアリやカビ、腐朽菌といった生物的劣化のリスクも高まります。これに対する防止策や定期的なメンテナンスが行われない場合、住宅の寿命は大きく縮まります。

次に、建築手法や素材の問題です。特に戦後の高度経済成長期には、住宅の大量供給が求められた結果、スピードとコストを重視した建築が主流となりました。この時期に建てられた多くの住宅は、耐久性よりも効率を重視した設計がなされており、現在の住宅と比べて寿命が短い傾向にあるといわれています。

新築重視の住宅政策も背景となっている

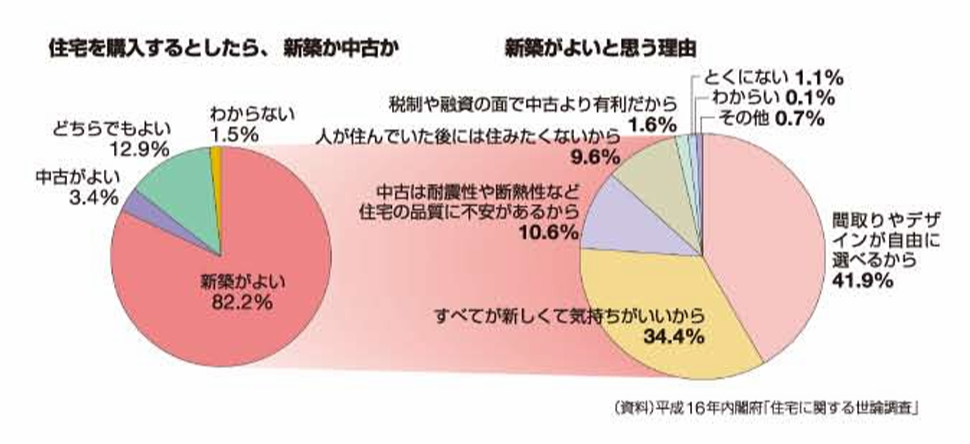

また、日本では「住宅は一代限り」といった価値観が根強く、親から子へ住宅を引き継ぐ文化があまり根付いていません。そのため、築30年程度の住宅であっても解体し、新築するという選択が普通に行われています。そして、これを後押ししているのが、税制や住宅ローン制度などの社会的仕組みです。新築住宅には固定資産税の軽減措置がある一方、中古住宅には評価がつきにくく、市場価値も低くなるため、結果として「古くなったら壊して新しく建てる」という考え方が主流となっているのです。

さらに、法制度の影響も見逃せません。1981年の新耐震基準以降、建築基準法がたびたび改正され、古い住宅が現行基準に適合しないことが多くなっています。これにより、リフォームや補強ではなく「建て替え」が選ばれるケースが多いのです。

このように、日本の住宅寿命が短いのは、建物そのものの耐久性だけでなく、気候、建築の歴史、文化的価値観、制度設計といった多様な要因が背景になっています。しかし近年では、「長期優良住宅」や「リノベーション文化」の広まりにより、住宅を長く大切に使うという考え方も少しずつ根付きつつあります。今後、社会全体で住宅の「資産価値」を見直す動きが進めば、日本の住宅寿命はさらに伸びていく可能性があります。

シロアリ被害+地震で、家が倒壊する

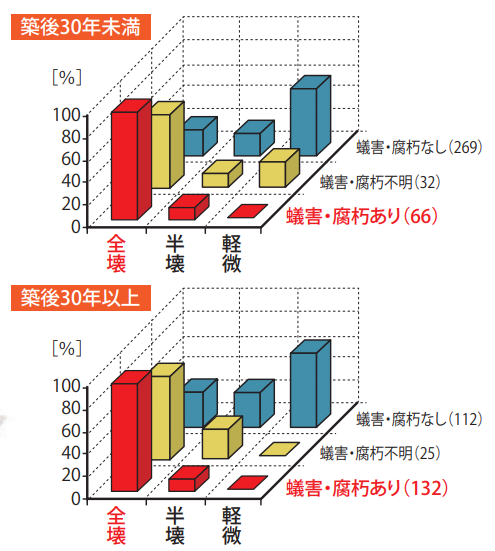

社会的、文化的背景はともかくとして、生物的劣化が耐震性に大きな影響があることを皆さんはご存じですか。実は、地震で倒壊する家の多くがシロアリの被害に遭っていることがわかっています。

多くの木造住宅が倒壊した1995年の阪神淡路大震災の被害調査によると、築年数を問わず蟻害や腐朽の被害があった住宅の多くが全壊していたという結果(神戸市東灘区)が残っています(下図)。

日本のシロアリ対策は農薬由来の合成殺虫剤による処理がほとんどです。合成殺虫剤は効果が限定的なため再処理することを前提にしていますが、隠れてしまった壁の中に再処理することは事実上困難なため、ほとんどの家は再処理されておらず、シロアリや腐朽に対して無防備な状態になっています。そして、知らないうちに被害に遭っていたことを、皮肉にも大きな地震が来たときにはじめて思い知らされるのです。それでは“時すでに遅し”です。

「ホウ酸」で耐震性、耐久性を維持する

しかし、今からでもできることがあります。自然素材であるホウ酸を使って、防腐防蟻対策を行うことです。ホウ酸は天然の無機鉱物で成分が揮発しないため一度処理してしまえば防蟻効果が長期に渡って持続します。しかも、人体や環境に優しく、住みながら処理が行えるため、経済的な負担も少なくて済みます。

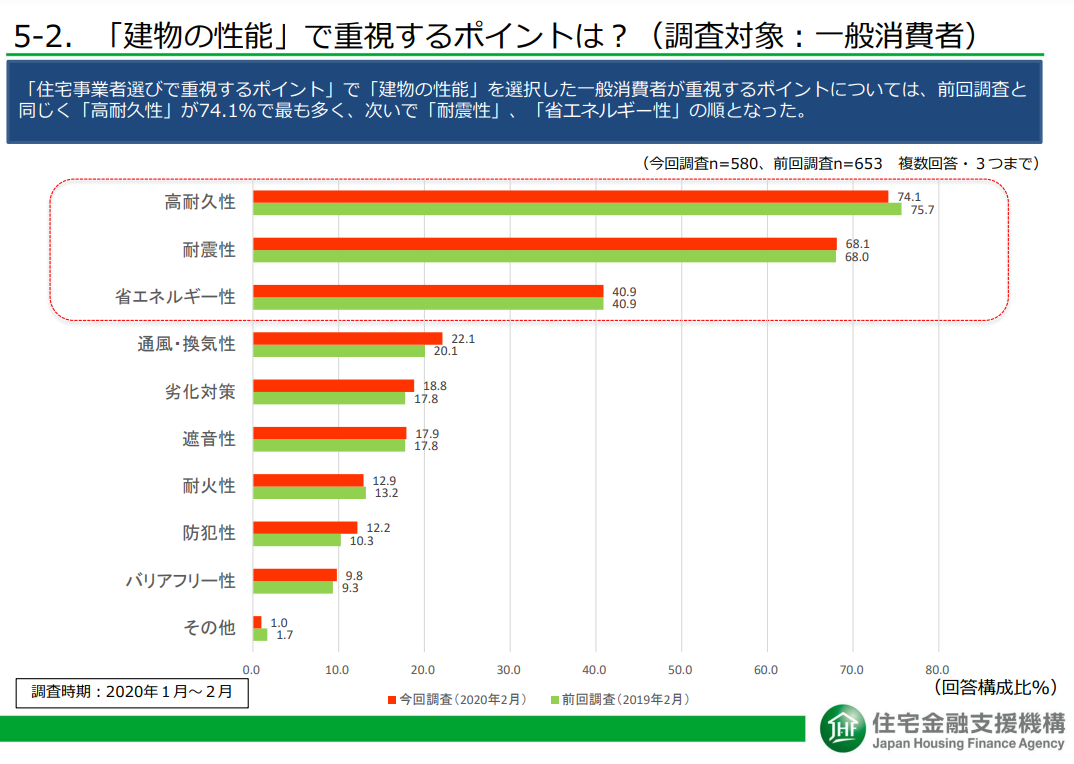

住宅金融支援機構の調査(下図)によると、家を建てる人が最も重視する性能は「高耐久性」です。たとえ新築時に十分な耐震性があったとしても、あるいは、既存の住宅に耐震工事をしていたとしても、きちんとした耐久性がなければ知らず知らずのうちにシロアリや腐れの被害に遭い、地震に弱い家になってしまうかもしれません。今のうちにホウ酸処理を行い、今ある耐震性や耐久性を維持されることをお勧めします。

まずはハードとしての価値を滅失させないことが住宅寿命を延ばすための前提となります。これは再販価値に直結していることであり、「住み替え」のハードルを低くし、中古住宅市場を活性化するための条件となります。

<ご案内>

写真1枚でシロアリ被害を診断する新サービススタート

日本ボレイトでは、2025年4月より、公式LINEサービスを刷新し、新たに「この被害、しろあり?」をスタートしました。これまで当社が提供していた人気サービス「この虫、しろあり?」の進化版で、全国の優良ホウ酸系シロアリ業者を紹介する「シロアリポリス」上でも好評を博していたLINEサービスを、よりユーザーの“被害そのもの”に寄り添う形でリニューアルしたものです。「もしかしてシロアリ被害?」と思ったその瞬間、スマホで写真を撮って送るだけで、専門スタッフが画像から被害の有無を無料で診断。とくに厄介な外来種・アメリカカンザイシロアリにも対応しており、豊富な現場経験を持つスタッフがスピーディーに見極めます。春から夏にかけてのシロアリ群飛シーズンを前に、全国で被害への不安が高まる中、“虫じゃなくて被害”にフォーカスした新サービスとして、より多くの方のお役に立つことを目指します。

無機の力でいつまでもシロアリ被害を防ぐ2つの新商品

自然素材であるホウ酸を利用したシロアリ対策商品やサービスを提供している日本ボレイトから、この冬2つの新商品がリリースされました。一つは「ボレイト防蟻コーク™」と名付けられた、貫通配管や水抜き穴などの基礎周りの隙間を塞ぐ一次防蟻処理(シロアリ侵入経路遮断処理)のための商品で、もう一つは、基礎断熱仕様の住宅の基礎断熱材からのシロアリの侵入を防ぐための「シロアリエンキリテープ™」です。

いずれも「ホウ酸」や「銅」という無機鉱物を有効成分としているため、効果が長期に渡って持続するのが大きな特徴です。どちらも施工の際、工具は不要なので床下など狭い場所での作業やDIYにも向いています。

特に、シロアリエンキリテープ™は、シロアリリスクが高いとされてきた基礎外断熱仕様の住宅にとって、心強い味方になってくれる商品となります。ぜひお試しください。

ボレイト防蟻コーク™の施工例

ボレイト防蟻コーク™の施工例

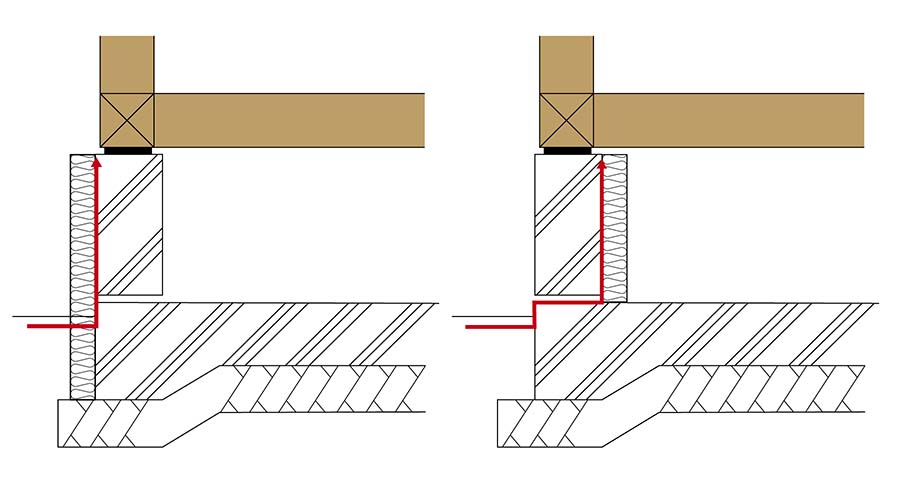

銅配合防蟻テープ「シロアリエンキリテープ™」

一方のシロアリエンキリテープは、防蟻成分としてホウ酸ではなく銅を使っており、ホウ酸同様無機鉱物なので防蟻効果がずっと続く点が従来までの殺虫材を使った防蟻テープとの最大の違いとなります。シロアリエンキリテープを基礎天端の断熱材と基礎立ち上がり間の隙間を塞ぐようにして貼り付けることで、そこからのシロアリの建物への侵入を防ぎます。シロアリ対策が大きな弱点になっていた基礎外断熱仕様の住宅にとって、大変心強い商品となるはずです。2つの新商品は防蟻成分として、ホウ酸と銅といういずれも無機鉱物を採用していることから「無機の力でいつまでも」をキャッチフレーズにしています。

シロアリの侵入経路

シロアリの侵入経路

シロアリエンキリテープ™の施工例

シロアリエンキリテープ™の施工例

「ボレイト防蟻コーク™」「シロアリエンキリテープ™」の詳細についてはこちらから↓

https://store.borate.jp/

Tweet